Agrégation concours externe

Section : sciences industrielles de l’ingénieur

Option : sciences industrielles de l’ingénieur et ingénierie mécanique

Modélisation d’un système, d’un procédé, ou d’une organisation

Support : Prothèse de genou active 1P360

L’amputation est une intervention chirurgicale qui consiste en l’ablation d’un membre. Les causes d’une amputation sont multiples :

- les maladies telles que l’insuffisance artérielle des membres, le diabète, le tabac, certaines infections osseuses ou des tissus et certaines tumeurs ;

- les accidents domestiques (brûlures, gelures, …), de la route ou du travail ;

- …

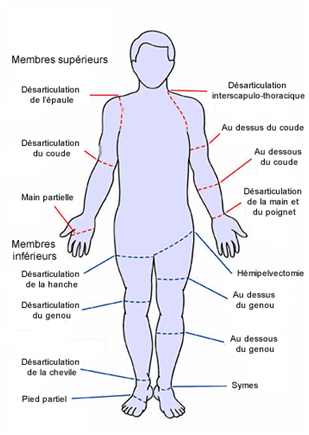

La figure ci-dessous présente les zones possibles d’amputation des membres inférieurs et supérieurs.

En France, sont pratiquées, chaque année, près de 10 000 amputations de membre inférieur. Le nombre total d'amputés (d’un membre supérieur ou inférieur) nécessitant un appareillage spécifique est estimé à 90 000.

La figure ci-dessous propose la définition des différentes amputations réalisables sur un membre inférieur (à gauche) et la répartition de ce type d’intervention chirurgicale pour les membres inférieurs (à droite).

Le sujet proposé, au travers de l’étude de la prothèse 1P360, s’intéresse à l’amputation trans-fémorale.

Enjeux liés à l’appareillage

Les enjeux associés à la mise en œuvre d’un appareillage, ici une prothèse de genou, sont divers. Le premier, et certainement le plus important, est de permettre à la personne amputée de retrouver une mobilité suffisante pour exercer ses activités quotidiennes, professionnelles voire sportives.

Le genou prothétique doit donc pallier les pertes fonctionnelles occasionnées par l’amputation.

Dans une première approche, l’appareillage (prothèse) a pour objectif principal de permettre à l’amputé d’un membre inférieur de retrouver les fonctionnalités du membre amputé, à savoir :

- retrouver une station debout stable ;

- pouvoir se déplacer sur un sol plat.

La réalisation de ces deux fonctions permet au patient de récupérer certes un niveau d’autonomie satisfaisant mais d’autres fonctions à prendre en compte viennent se rajouter telles que le confort entre l’appareillage et le moignon lié à l’ergonomie, le confort de marche lié aux efforts nécessaires pour se mouvoir, le sentiment de sécurité produit par la prothèse, la possibilité de monter ou descendre des escaliers en pas alternés ou encore l’esthétique.

En dépit des progrès réalisés, le port d’une prothèse, par sa conception, occasionne encore de nombreuses pathologies. En effet, les prothèses induisent des phénomènes de compensation au niveau des articulations du membre résiduel (fémur amputé) et du membre controlatéral (membre sain restant).

Pour les sujets sains, la réaction du sol est compensée par les muscles du genou. L’amputé, privé de ces muscles, doit compenser avec ses membres résiduel et controlatéral. Ces compensations, qui prennent la forme d’efforts ou de couples, génèrent une détérioration fonctionnelle précoce des articulations de la hanche et du genou du membre controlatéral.

Les nouvelles prothèses doivent donc permettre au sujet amputé de retrouver sa mobilité mais doivent également permettre de retrouver une marche proche de la marche asymptomatique définie comme étant la marche pratiquée par les sujets sains, afin de limiter les phénomènes de compensation.

Études proposées

Les études proposées dans les différentes parties du sujet sont donc structurées autour de la problématique globale identifiée ci-dessus. Elles s’intéressent à la modélisation de la marche asymptomatique identifiée comme l’objectif à atteindre, puis à l’analyse comparative des marches asymptomatique et prothétique des amputés trans-fémoraux ainsi qu’à l’identification des conséquences fonctionnelles d’une amputation. Ensuite, la description du fonctionnement et l’élaboration d’un modèle de la prothèse de genou 1P360 permettent de valider par simulation la pertinence des solutions techniques retenues. Enfin, le dimensionnement d’un des principaux organes de la prothèse, la tige du vérin du module pneumatique, est étudié.

Une dernière partie clôt le sujet à travers l’élaboration d’une synthèse décrivant et justifiant la démarche mise en œuvre pour répondre à la problématique globale.