Agrégation concours externe

Section : Sciences Industrielles de l’Ingénieur

Épreuve d'admissibilité

Toutes options

Support : Centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite

Contexte de l’étude

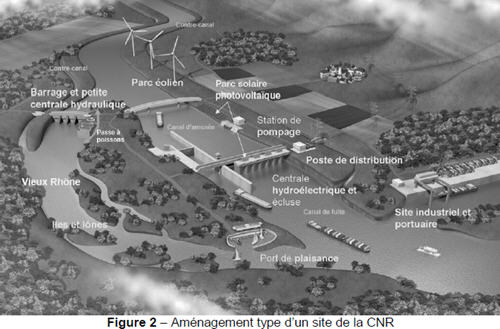

Autour des années 1930, la nécessité pour la France d’augmenter massivement, au meilleur coût, la production hydroélectrique, a conduit la compagnie nationale du Rhône (CNR) à mettre au point un programme général d’aménagement du Rhône qui comporta la réalisation de dix-huit centrales hydroélectriques.

Les missions de ce programme, concernèrent :

- la production de 16000 GWh d’électricité par l’ensemble des usines, chaque année ;

- l’agriculture et les possibilités de développement des irrigations dans les plaines du bas-Rhône ;

- la navigation en aval de Lyon, améliorée par les dérivations canalisées et les retenues prévues.

Cette étude porte sur la centrale du site de Pierre-Bénite, située aux portes de Lyon, qui joue un rôle primordial pour la jonction du Rhône avec la Saône et les canaux qui permettent de rejoindre le Rhin, la Moselle et la Meuse, faisant ainsi la liaison entre Mer du Nord et Méditerranée.

Caractéristiques générales de l’aménagement de l’usine de Pierre-Bénite

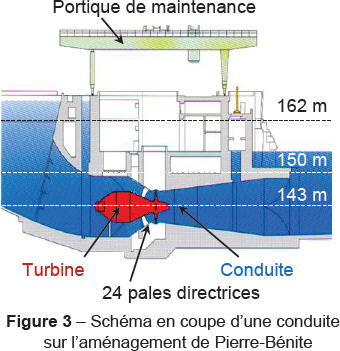

La centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite est équipée de quatre groupes hydroélectriques à turbines installés chacun dans une conduite hydraulique dont l’axe est situé à 143 m d’altitude. Le débit d’eau qui actionne une turbine peut être modifié en ouvrant plus ou moins la section de passage de la conduite, à l’aide de vingt-quatre pales orientables nommées « pales directrices », disposées autour de la turbine.

Débit moyen : 870 m3·s-1

Étiage* de 10 jours par an : 330 m3·s-1

Altitude de retenue en étiage : 162 m

Altitude de restitution en étiage : 150 m

Chute nette moyenne : 7,7 m

Débit maximal : 1380 m3·s-1

Puissance installée : 80 MW

Productibilité annuelle : 490 GWh

* L’étiage se définit comme une baisse périodique des eaux (d'un cours d'eau) ; le plus bas niveau des eaux ou encore le débit minimal d’un cours d’eau. Cette valeur est annuelle.

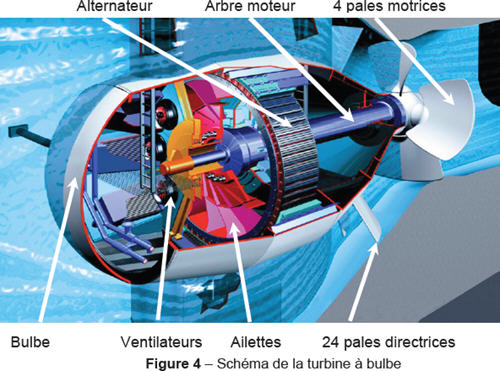

Chaque turbine est dite « à bulbe » et constituée :

- d’un arbre moteur relié à 4 pales orientables nommées « pales motrices » ;

- d’un alternateur en prise directe avec l’arbre moteur ;

- d’un système de refroidissement utilisant des ailettes et des ventilateurs ;

- d’un bulbe, qui joue le rôle d’enceinte aérodynamique et étanche (à cet effet, l’air est maintenu à une pression de 2 bars à l’intérieur de l’enceinte).

Problématique générale

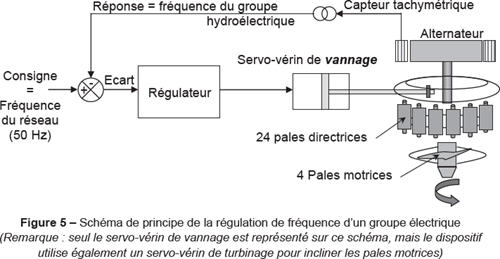

L’électricité ne se stocke pas à grande échelle. La CNR doit donc assurer, en temps réel, un équilibre entre la puissance électrique qu’elle produit et la puissance électrique consommée par ses clients, reliés au réseau électrique européen.

Les installations électriques de la CNR doivent donc permettre de produire de l’électricité selon trois exigences principales :

- une exigence économique : l’électricité doit être produite au meilleur rendement possible ;

- une exigence technique : l’électricité doit être produite à une fréquence maintenue la plus proche possible de la fréquence du réseau électrique (50 Hz) afin de pouvoir s’y connecter ;

- une exigence de sécurité : la hauteur du Rhône doit être contrôlée au niveau de chaque aménagement.

Pour atteindre ces objectifs sur le site de Pierre-Bénite, les ingénieurs de la CNR ont choisi de réguler la vitesse de rotation des turbines des groupes hydroélectriques, qui sont en prise directe avec leurs alternateurs, afin de réguler la fréquence de ces derniers à celle du réseau (50 Hz). Pour que cette régulation se fasse avec un rendement optimal, ils utilisent deux systèmes asservis qui modifient la vitesse de rotation de la turbine.

Dans toute cette étude, ces deux dispositifs d’asservissement seront nommés :

- le vannage : asservissement de la position angulaire des pales directrices ;

- le turbinage : asservissement de la position angulaire des pales motrices.

Travail demandé

L’étude est composée de cinq parties :

- Partie I : Mise en situation

- Partie II : Étude de la production d’électricité

- Partie III : Étude de la régulation de vitesse du groupe hydroélectrique

- Partie IV : Étude dynamique de la turbine

- Partie V : Étude des moyens de maintenance des éléments d’un groupe hydroélectrique

Ces parties sont indépendantes. Il est toutefois recommandé de les aborder dans l’ordre proposé.